調べ物をしに、清須市立図書館に初めて行きました。この図書館は春日にあるのですが、塾からも車で5分ほどのところにあります。

以前私は名古屋市の中区丸の内(中日新聞のすぐ近く)に2年ほど住んでいたことがあり、そのときは愛知県図書館をよく使っていました。図書館というものが大人になってから結構好きで、何か調べ物をしたいときにとりあえず10冊近い本を借りてばーっと知識を得ることが出来るので便利かつお金がかからないんです。その後で、手元に置いておきたい本とか図書館にない本を買い足すという勉強方法をよく取ります。

清須市立図書館にたいしてのイメージは「県図書館より小さいし、しょぼいんだろうなあ」くらいのイメージだったのですが、行ってみてこのイメージは結構変わりました。

まず、蔵書については愛知県図書館よりは確実に少ないです。県図書館はマニアックな知的欲求にも答えてくれる頼れるおじいさんというか、ずっしりしたイメージがあります。今回私が図書館に行ったのは、夏期講習での中3理科の予習をしているうちに色々興味がわいてきたので関連図書に目を通そうと思ってのことです。これくらいのあっさりした欲求であれば、清須市立図書館も問題無くこたえてくれました。

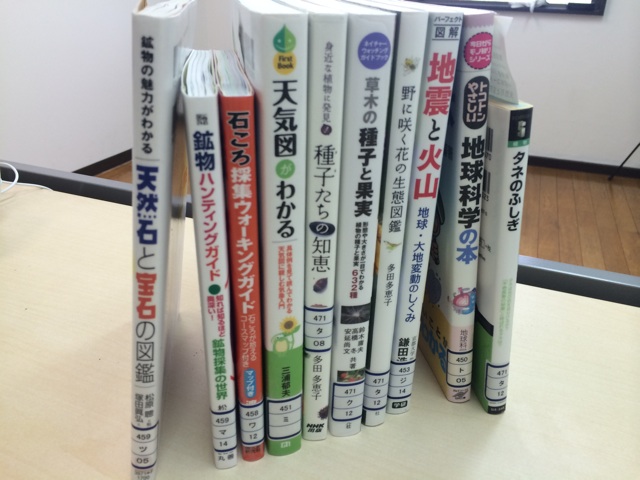

今回借りた本はこんな感じです。

で、愛知県図書館との大きな違いは貸し出しについての色々なサービスです。清須市立図書館の貸し出しでは、個人にIDとパスワードが付与されて図書館のホームページからログインすると借りている本を確認できたり、貸し出し延長の手続きが出来たりします。

このサービス、愛知県図書館を使っていたときに欲しかったんです。あるジャンルで本をまとめて借りたときに、後々「以前借りた本の名前を思い出したい!」という瞬間がやってくることがあります。そのときに、一覧をぱっと確認出来たら・・・かゆいところに手が届くのは間違い無いです。

実際にログインしてみると・・・感動しました。延長したい本は、2クリックするだけで延長手続きが出来ます。

ただ、現在貸し出し中の本は表示出来ますが、一度借りた本が表示されるのかは使ってみないとまだわかんないですね。出来なくても、エクセルにコピペすればいいだけなんですが。

※追記

返却したところ本の表示が消えました。現在借りている本だけがリストとして表示される仕様のようです。

返却したところ本の表示が消えました。現在借りている本だけがリストとして表示される仕様のようです。

他にも、インターネットで蔵書検索してそのまま貸し出し予約が出来たり、なんならサービスポイントと呼ばれる近くの市の施設で予約した本を受け取ることも出来るとか。

県図書館と違って、市教委が運営しているのでこういうサービスの運営については小回りがきくのかな?と思いました。

ちなみに自習スペースも50席ほどあって平日は普通に気軽に使えそうでした。今日も高校生がおそらくテスト勉強をしていました。半分くらいは寝ているようでしたが(笑)。

--

さて、話は変わり今回は理科に関する本をたくさん借りたのですが、教科書や参考書を使って理科の勉強をするとどうしても「暗記物」という側面が強調されてしまって、合弁花・離弁花とかどうでもいい!火成岩の暗記つまらない!とかってなりがちなんですが、こうやってイラストが多めの専門図書に目を通すだけで、本来自然科学が持つおもしろみが一気に味わえるというかワクワクしてきます。

今回、児童図書コーナーを回ったときに「素数ゼミの謎」という本がありました。

これが「昆虫コーナー」みたいなところにあったので、最初は「素数に関するゼミナール?の本が昆虫コーナー?」と思ったんですが、内容は13年と17年という素数(1とそれ自身でしか割ることができない数。2,3,5,7,...)の周期でいっせいに土から外に出て繁殖を行う蝉(セミ)に関する本でした。

たしかに!今まで知っているセミは7年周期でそれも素数だし、13年や17年周期のセミが居るのならそれも素数だし、気になる!と思って読んでみたら・・・すごく面白かったです。要は、13年や17年という周期だとセミにとって種(しゅ)を保存しやすい=子孫を残しやすい、ということなんですが、それを説明するまでの過程がとてもexcitingでした。このワクワクは、是非読んでみて欲しいと思います。

こういう自然科学のおもしろみを再確認するとかねてから思っていましたが、小学生もしくは中学生向けに自由研究型のサービスを提供したいと思えてきます。座学で教えるのではなく、生徒の興味を深掘りする手伝いを完全にオーダーメイドというか一対一でサポートするイメージです。

具体的には、興味の対象を聞いて図書館や書店でそれに関する本の調べ方を教えて、いくつか本などの資料を入手し、自習のあと一つのテーマについて研究結果をまとめて発表するというものです。

もし興味がある方がいらっしゃれば、ご連絡ください。対象は小学生、中学生を考えています。